Jobst Moritz Pankok (geb. 1974 in Mülheim an der Ruhr, arbeitet und lebt in Berlin) ist ein deutscher Bühnenbildner, Regisseur, Kurator und bildender Künstler. Sein Interesse gilt sozial engagierten Kunstprojekten, die zumeist mit der Kultur der Sinti und Roma in Zusammenhang stehen. Seit 2011 ist er künstlerischer Leiter der von ihm gegründeten Galerie Kai Dikhas (dt. “Ort des Sehens”), der ersten ständigen Galerie für zeitgenössische Kunst der Sinti und Roma im Aufbauhaus am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg. Die Galerie vertritt u.a. das britische Künstlerehepaar Damian und Delaine Le Bas. Seit ihrer Eröffnung hat Pankok über 70 Ausstellungen in der Galerie kuratiert und ist Herausgeber der Katalogreihe „Ort des Sehens. Kai Dikhas. Place to See“ über zeitgenössische Kunst der Sinti und Roma sowie die KünstlerInnen der Galerie.

Eingang, Galerie Kai Dikhas

Einige Tage vor unserem Interview traf ich Pankok auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen des European Month of Photography (EMOP) im November 2016 mit den KünstlerInnen und KuratorInnen Valérie Leray und Nihad Nino Pušija in der Galerie. Die Galerie ist nun zum dritten Mal in Folge auf der in ganz Berlin stattfindenden Veranstaltungsreihe EMOP vertreten. Um uns herum steht die Ausstellung von Pušija (Parno Gras) und dem an dem Abend leider verhinderten André Jenö Raatzsch (Your Beautiful Blue Eyes), dessen dekorierter Tisch mit Bildern und Stühlen auf Abwesenheit, Repräsentation und Fremddarstellung hinweist: Ein Stuhl am Tisch ist scherzhaft für die “Bild Zeitung” reserviert. An dem Abend wurde (deutsch-, englisch-, und französischsprachig) über die Darstellung von Sinti und Roma im “Zeitalter der Partizipation” gesprochen. Welchen Einfluss hat das Medium der Fotografie auf die Darstellung von Realität? Und in welchem Zusammenhang steht Kunst und Dokumentation, vor allem mit Verweis auf die Frage nach der Selbst-Repräsentation von subalternen oder ausgegrenzten Minderheiten? Hinter den Stuhlreihen und im Eingang befindet sich die Rauminstallation “Your Beautiful Blue Eyes” von Raatzsch, bei der man nicht erahnen könnte, dass es sich um Kunst von Sinti und Roma handelt – überhaupt verzichtet die Galerie auf solche Hinweise, die die Kunst bereits im Voraus beschreiben und rahmen würden. Ein Zitat von Roland Barthes im Ausstellungsflyer verdichtet diese ästhetische Position: “Letzten Endes ist die Fotografie nicht dann subversiv, wenn sie erschreckt, aufreizt oder gar stigmatisiert, sondern wenn sie nachdenklich macht.” (aus: Die Helle Kammer)

Moritz Pankok in der Galerie Kai Dikhas

Wie kam es zur Idee einer Galerie in Berlin?

Ich habe mich seit Schulzeiten, seit den 1990er Jahren, mit der Kultur der Sinti und Roma auseinandergesetzt, habe im Flüchtlingsheim gearbeitet, Jugendarbeit gemacht, zum Teil deutlich in Richtung Sozialarbeit. Dabei wurde mir klar, dass es einen Teufelskreis gibt bei der Ausgrenzung dieser Minderheit: Aufbauend auf Stereotypen und der öffentlichen Meinung über Sinti und Roma werden immer wieder dieselben Mechanismen der Diskriminierung in Gang gesetzt, die zur Folge haben, dass es Armut, Ausgrenzung und vielleicht auch Kriminalität und Abschiebungen gibt. Das sind traumatisierende Erfahrungen für alle Beteiligten.

In der Stadt Mülheim an der Ruhr, in der ich aufwuchs und zu dessen bekanntem Theater an der Ruhr ich meine Doktorarbeit schrieb, kennt man den Namen Pankok. Manche assoziieren damit den Maler, Grafiker und Bildhauer Otto Pankok (1893-1966), der dort geboren wurde und viele Jahre in der Stadt und Region wirkte. Seine künstlerischen und politischen Arbeiten widmeten sich dabei unter anderem der Ermordung und Verfolgung von Sinti in Düsseldorf, mit denen er selbst lebte und für die er sich auf unterschiedlichen Ebenen einsetzte. Pankok selbst ging während der Zeit des Dritten Reichs notgedrungen in die ‘innere Emigration’. Ihm wurde ein Arbeitsverbot erteilt, seine Werke wurden beschlagnahmt. Viele assoziieren den Namen Pankok heute in Mülheim mittlerweile vermehrt auch mit den Großneffen des Malers und Bildhauers, Jobst Moritz Pankok, der 1974 in der Stadt geboren wurde und dort ebenfalls künstlerisch und politisch aktiv wurde. Moritz Pankok widmet sich dabei dem Erbe Otto Pankoks etwa durch seine Rolle als Ko-Vorstand der Otto-Pankok-Stiftung, die das Otto-Pankok-Museum in einem alten Barock-Landhaus in Hünxe-Drefenack unterhält, oder durch zahlreiche Ausstellungen der Werke Otto Pankoks, die er u.a. in Prag, London und Budapest kuratiert hat. Moritz Pankok geht es jedoch nicht nur um den Erhalt der kritischen Tradition dieses Verwandten. Er arbeitete ebenso als Bühnenbildner des bekannten Roma-Theaters Pralipe, das in den 1980ern aus Skopje nach Mülheim an das Theater an der Ruhr floh und dort beispiellos integriert und zu einem künstlerischen Partner der Institution wurde. Moritz Pankok erhielt auch 2004 den Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr und hat eine Reihe von anderen Projekten entwickelt, über die wir uns in einem gemeinsamen Gespräch unterhalten konnten.

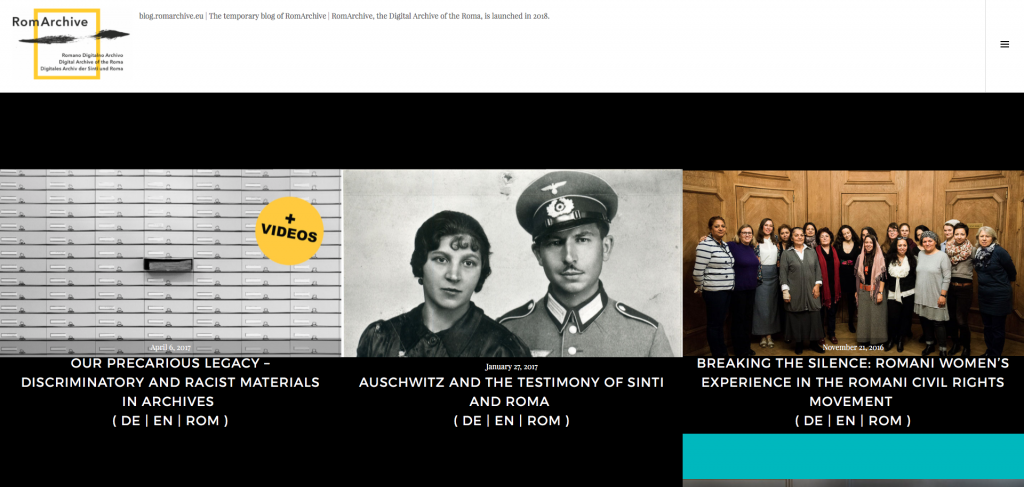

Seit über zwanzig Jahren widmet sich Pankok verschiedenen Projekten, die mit der Kultur der Minderheit der Sinti und Roma zu tun haben. Er arbeitete als Ausstatter und Dramaturg für „Das Verschlingen“, eine Produktion über den Holocaust an den Sinti und Roma im TAK –

Theater im Aufbau Haus, dessen Kulturverein er seit einigen Jahren leitet, und ist Mitglied im Beirat des

RomArchive, einer digitalen Platform bzw. den Archiven der Sinti und Roma.

Im Aufbau Haus, einem imposanten Betonbau am Moritzplatz, gründete Moritz Pankok die Galerie Kai Dikhas, für die er 2016 mit dem Preis ‘Premio de la Cultura Gitana 2016’ des Instituto de la Cultura Gitana (Madrid) ausgezeichnet wurde. Wir begegnen uns nach vielen Jahren sporadischer Kommunikation in Berlin wieder und verabreden uns für ein Gespräch.

Pankok leitet an dem Abend das Gespräch ein: “Gerade in der Fotografie ist das Fremdbild ein immer wieder auftauchendes Thema”. “Daher”, führt er fort, “versteht sich die Galerie Kai Dikhas als Plattform für KünstlerInnen, die sich dieser Minderheit zuordnen – so präsentieren wir ein Gegenbild. Ein Gegenbild, das von den KünstlerInnen selbst besteht und nicht von sozusagen ‘den KünstlerInnen fremden’ Menschen.” Wenige Tage später, bei unserem Interview, spreche ich ihn auf diese Idee an und frage ihn nach der Öffentlichkeitsarbeit der Galerie und der Rolle von kleinen, privaten Initiativen, die in der Stadt verteilt sind.

“Gleichzeitig interessieren uns natürlich auch Projekte wie das Schloss (Anm. das Berliner Stadtschloss auf der Museumsinsel), denn wir sind der Meinung, dass auch die Sinti da rein gehören, unter anderem, da sie da früher eben nicht rein durften. Wenn sich Berlin heute divers darstellen möchte, gehören die Sinti und Roma dazu. Wenn man sie früher vertrieben und vernichtet hat, sollte man heute ihre Sichtbarkeit fördern.” (Moritz Pankok)

“Für eine solche Darstellung benötigt es innovative Konzepte, die Tradition mit Zeitgenössischem, zum Beispiel in der Kunst, nebeneinander darstellt, wie beispielsweise im Jüdischen Museum.”

“Ich beschäftige mich selber mit Kunst, bin auch selbst Künstler. Ich habe in Performance Design und Scenography studiert, erst in Liverpool dann in London am Central St Martins College of Art and Design. Neben meiner Arbeit mit professionellem Roma-Theater in Deutschland, habe ich in England ein Festival für Roma Kultur, das Baro Ziro (Big Time) Festival, gegründet. Im Rahmen dieses Festivals habe ich KünstlerInnen kennengelernt, die damals in soziokulturellen Zentren ausgestellt haben, aber eigentlich in öffentliche Museen und Galerien gehörten, da ihre Kunst absolut auf dem Niveau des Zeitgenössischen war.”

“Zeitgleich gab es 2007 den ersten Pavilion der Sinti und Roma in Venedig (Paradise Lost, kuratiert von Tímea Junghaus), bei der auch KünstlerInnen ausgestellt wurden, wie das Ehepaar Le Bas, die ich bereits aus England kannte – und als dann 2009 die nächste Biennale anstand, gab es keine Fördergelder. Das ist zwar für Minderheiten besonders schwierig aber umso mehr für KünstlerInnen allgemein, da es immer nur zeitlich begrenzte Projektförderung gibt, obwohl es eigentlich daran mangelt, Kontinuität aufzubauen. Um wirklich gut wirken zu können, und das Momentum einer künstlerischen Darstellung – sei es im Theater oder der bildenden Kunst – zu ermöglichen, muss man kontinuierlich arbeiten. Dafür braucht man bestimmte Strukturen, die KünstlerInnen helfen. Es gibt Stipendienprogramme, Galerien, Museen, die sich um die Kunst einer Mehrheitsgesellschaft kümmern. Aber innerhalb der Minderheit gelingt es nicht einmal ein solches Projekt, wie einen derartig erfolgreichen Pavillon der zeitgenössischen Kunst der Sinti und Roma auf der Venedig Biennale, einen follow-up zu organisieren. Erst 2011 kam es dann zum zweiten “Roma Pavillon”.”

Da habe ich gedacht, man müsse Institutionen schaffen. Ich habe dann zunächst einen Vorschlag geschrieben für einen nächsten Pavillon in Venedig und habe diesen aber dann hier in Berlin Mathias Koch, dem Eigentümer des Aufbau Hauses gezeigt, eigentlich um ihn zu korrigieren und daran zu arbeiten. Es bestand damals der Plan hier auch eine Galerie im Rahmen dieses Hauses der Kreativwirtschaft anzusiedeln und es stellte sich heraus, dass die Idee eine solche Galerie mit einem solchen Thema zu machen gut passte. Ich habe von Anfang an gedacht, genau, dieser Ort hier in Kreuzberg ist der richtige Ort. Diese Idee wurde aufgegriffen und das Aufbau Haus und, indirekt dadurch auch der Aufbau Verlag, sind somit die Unterstützer und Träger der Galerie.

Eine Galerie ist eine bestimmte Form von Institution. Über Deine Nähe zum ‘TAK Theater im Aufbau Haus’ in Kreuzberg hast Du auch die Möglichkeit über andere Kunstformen und Organisationsformen mit Menschen zu arbeiten. Was siehst Du mit einer Galerie für Vor- und Nachteile was eure Arbeit mit KünstlerInnen angeht?

Eine Galerie ist natürlich im weiteren Sinne ein Ort der Kunstvermittlung, deswegen machen wir auch Veranstaltungen, die über das enge Programm einer Galerie hinausgehen. Aber ein Kerngedanke einer Galerie ist nicht nur, dass durch Kunstvermittlung die Galerie als Ort für BesucherInnen entsteht, sondern für uns ist ganz klar, dass wir die Galerie auch als einen kommerziellen Ort sehen. Es ist uns ganz wichtig, dass wir hier nicht aus einer Art von “Mitleid” die Kunst präsentieren und dies als geförderter Ort machen. Wir meinen, dass die Kunst die wir ausstellen daher auch “marktfähig” ist in dem Sinne, dass sie eine hohe künstlerische Qualität aufweist. Ich glaube, dass Kunst, die eine gewisse Dringlichkeit hat und aus einer bestimmten Kommunikationsnotwendigkeit entstanden ist, also auch einen kommerziellen Wert haben kann und “darf”. Die Kunst, die wir ausstellen, hat also einen besonderen Wert und kann das Interesse von Sammlern wecken – und sollte dies nicht aufgrund ihrer Exotik, zum Beispiel, sondern weil durch die Umstände und Kommunikationsnot der Minderheit gerade hier eine besondere Kreativität zum Vorschein kommt. Es entstehen viele interessante und ausgefeilte Konzepte, mit dem Thema der Minderheit sich auseinanderzusetzen. Das wir ein kommerzieller Ort sind ist daher sozusagen Teil der Emanzipation von Kunst aber auch eine Forderung, die im Raum steht.

Die Kunst der Sinti und Roma ist in keinster Art und Weise ein Nischenthema, sondern man kann anhand gerade dieses Feldes zum Teil exemplarisch über gesellschaftliche Strukturen in Europa nachdenken und einen Ausdruck für bestimmte Missstände finden, die vielleicht sogar allgemein gültig sind. Das, was Sinti und Roma von sich fordern und was in der Kunst auch immer wieder auftaucht, geht über die Situation der Sinti und Roma hinaus – es ist ein Zugang zu einem Gespräch über Gleichberechtigung. Das bezieht sich auf Fragen nach Gender-Disparitäten, auf andere Minderheiten, auf unser aller Zusammenleben und auf Demokratieverständnis.

Ich versuche regelmäßig zu widerlegen, dass es so etwas überhaupt gibt wie “die Sinti und Roma Kunst” und finde es aber gleichzeitig auch produktiv, dass hier ein solches Spannungsverhältnis gibt. Es ist gut, dass Leute, die mit solchen Annahme in unsere Galerie kommen, denn sie wird hier mit jeder einzelnen Ausstellung widerlegt.

Du erwähntest, dass Dir irgendwann aufging: “Diese Kunst ist so gut, sie gehört eigentlich in ein Museum”. In vielen Museen, nicht nur in ethnologischen Museen, wird Kunst, die nicht der Mehrheitsgesellschaft zugeordnet wird, häufig in Regionen und “Ethnien” eingeteilt. Arbeitet ihr nicht gerade gegen das Risiko solcher Ordnungen?

Natürlich. Aber man sollte auch sagen, dass es Beispiele gibt, wie diese Probleme gut gelöst werden kann. Aber natürlich ist es problematisch, wenn die Kunst anderer Menschen mit Exponaten aus einer völlig anderen Zeit, oder sogar aus der Kolonialzeit dargestellt wird. Es werden dann natürlich beeindruckende Artefakte herangezogen, große Schiffe oder bunte Häuser, wie wir sie aus den Berliner Museen kennen, aber es ist ein großes Problem, wenn sich KünstlerInnen, die bei uns ausstellen plötzlich in einem ethnografischen Museum wiederfinden würden und dort rein “ethnologisch” nach Ethnien und angeblichen Ursprungsorten, oder zudem noch in der Vergangenheit, verortet würden. Das ist eine große Gefahr.

Viele KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, sagen auch von sich selbst, dass sie nicht nur “Roma KünstlerInnen” sind, da sie nicht die ganze Zeit nur über sich und ihre Hintergründe reden. Natürlich reden sie auch über ihr persönliches Leben oder komplett andere Themen. Im Falle einer Minderheit, die ausgegrenzt wurde und wird, ist die Frage daher wahrscheinlich wichtiger, wie sie dargestellt wird, als wenn ich mich als deutscher Künstler frage, ob ich nun “deutsche” Kunst mache. … Mir wird direkt ganz unheimlich wenn ich so spreche! In einer Ausstellung, die ich einst in Hamburg gesehen habe, wurde beispielsweise der Künstler Daniel Baker neben Joseph Beuys ausgestellt, mit seiner Installation zum Rudel. Da ging es um Ideen des Nomadischen in der Kunst generell und nicht nur in Bezug auf die Sinti und Roma. Es entstand so eine Sensibilität zu dem Thema, auch wenn es immer noch ein stereotypes ist. Auch wenn wir die Arbeit solcher Institutionen gerne beeinflussen wollen und dort intervenieren wollen, wären ich und viele andere KünstlerInnen natürlich lieber in Institutionen, die eine größere Freiheit mit sich bringen, als diesen Fokus auf die ethnische Zugehörigkeit – und die umgekehrt vielleicht eher das Allgemeingültige in der Kunst sehen.

Die Sinti und Roma sind seit Jahrhunderten in Europa, werden aber dennoch häufig als nicht- oder außereuropäisch dargestellt. Das ist eine liminale Ausgrenzung durch geografisches Othering, das innerhalb von Europa vielleicht schwer zu greifen ist: dass es eine andere gesellschaftliche Position gibt, außerhalb der Ordnungen der europäischen Mehrheitsgesellschaft.

Diese Position Teilen die Sinti und Roma mit anderen. Man könnte auf eine andere Art und Weise auch sagen, KünstlerInnen sind eine solche doppelte Randgruppe der Gesellschaft. Es gibt also mehrere Formen von Randgruppen oder Randperspektiven, die aber eigentlich von verschiedenen Richtungen zu einem sehr plastischen Bild werden können. Innerhalb der Minderheit der Sinti und Roma sind die Künstler dann eine weitere Minderheit. Das, was die KünstlerInnen bei uns darstellen und damit zur Diskussion bringen, erzeugt auch Widerstand und Widerspruch von Seiten der eigenen Minderheit. Das heisst, viele haben eine doppelte Funktion und Rolle, die sehr wichtig ist. Zum Teil ist die Erfahrung einer Minderheit innerhalb der Minderheit, also die der Sinti und Roma KünstlerInnen, mit ihrer Arbeit öffentlich gehört zu werden, voller Spannungen, da sie häufig, pars pro toto, für die ganze Gruppe sprechend verstanden werden. Solche Spannungen verhandeln wir auch hier in der Galerie. Dadurch, dass aber hier im Haus alleine sechs Organisationen der Minderheit tätig sind, miteinander arbeiten und Büros hier haben, gibt es viele Anlässe, bei denen sich neue Publiken erschließen lassen. Da werden junge Roma aus Rumänien beispielsweise plötzlich mit der Kunst hier in der Galerie konfrontiert:. Das erzeugt natürlich einen starken Effekt und ermutigt Leute, sich auch persönlich zu äußern, auch über Dinge, die in der Heimat oder der eigenen Community schwierig sind anzusprechen.

Die andere Beobachtung ist eine “von außen”, d.h. von unserer europäischen Mehrheitsgesellschaft gesehen. Die Idee der “internen Anderen” ist hier ein ganz eigenartiges Phänomen. Viele Roma sind ja auch deshalb resigniert, da sie sich fragen, wie man nach 600 Jahren Präsenz in Europa immer noch von ihnen als den “Fremden” spricht. Kunst erzeugt da eine Wechselwirkung, die nach innen wie auch nach außen wirkt.

Die Galerie Kai Dikhas ist für sich gesprochen bereits eine besonders komplexe Institution mit vielen Querverbindungen in andere Teile des internationalen Kunstfeldes. Dennoch hast Du auch beschrieben, dass es aber dennoch wichtig ist, nicht nur am Rand zu arbeiten, sondern in die Institutionen hineinzugehen, beispielsweise in große Museen und Projekte.

Wir haben im Oktober 2016 im Heidelberger Schloss eine Ausstellung gemacht. Das Schloss war da for mich ein starker Reizpunkt: Ob wir da wohl reinkommen würden, ob die Verwaltung uns dort haben wollte, ob es nicht lukrativer ist, dort Hochzeiten zu veranstalten, usw. Aber wir haben es geschafft. Ich halte es für enorm wichtig, in Orte hineinzukommen, mit Menschen, die dort früher ausgegrenzt waren, nie dort hineindurften und selbst auch nie gedacht hätten, dort jemals hineinzukommen. Es ist unheimlich wichtig, dass man eben solchen Menschen besondere Wertschätzung zukommen lässt, insbesondere in solchen für sie immer geschlossen Zentren der Macht. Sinti und Roma waren zu verschiedenen Zeiten ja im Prinzip “vogelfrei” und solche Entscheidungen sind in auch in Schlössern gefallen, d.h. es handelt sich auch natürlich um symbolische Akte, wenn man diese öffnet. Wenn man, im Falle des Humboldt Forums, ein Bild von Berlin schaffen will, das vollständig ist oder das überhaupt einen Wert hat, muss man die Minderheiten, die man versucht hat zu vertreiben, in solch ein Bild ganz selbstverständlich aufnehmen. Es ist nämlich immer wieder überraschend für eine Mehrheitsgesellschaft überhaupt zu sehen, welchen regen Austausch es auch gegeben hat. Sinti und Roma waren nicht immer nur die ausgegrenzten Bettler des Stereotyps, sondern es gab schon immer einen intensiven Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft – im Kanon der klassischen Musik, beispielsweise, ist dies musikhistorisch sogar nachweisbar. Dann gab es Beispiele von einzelnen Musikern, die so bekannt waren, dass sie eine ganze Epoche geprägt haben. Aber hier sind wir wieder beim Stereotyp der Musik. Es gab auch ganz alltäglichen Austausch, vom Handwerk, Handel, Gastronomie, bis hin zum Theater oder dem Kino. Diese Traditionen waren lebendig, bis sie schon zur Weimarer Republik ausgegrenzt wurden. Die Nazis haben ja nicht damit aus dem Nichts begonnen, sondern Gesetzesgebungen übernommen. Das mündete dann in Internierungslagern in Marzahn, oder in Düsseldorf, wo auch ohne Anweisungen aus Berlin Deportationen organisiert wurden. Wenn man ein Bild von dieser Stadt erzeugen wollen würde, wäre es gut, wenn man ganz natürlich die Minderheit aufnehmen würde, aber ohne ein Bild zu erschaffen, was auf Zeittafel und historischen Fotografien beruht, sondern dass man es zum Leben erweckt, in dem man es aus einem heutigen und ganz klar mit einem künstlerischen Beitrag, verbindet. So entstünde im lebenden Gedächtnis eines Museumsbesuchers auch ein lebendiges Bild, nicht einer vergangene Zeit, sondern eines aktuell, akuten Zusammenhangs. Es geht darum, sozusagen lebende Erinnerungen den Besuchern oder Zuschauern mitzugeben, um bewegtes, aktuelles und lebendes Bewusstsein anzustoßen.

Dafür sollte man das Potential, das bei diesen Künstlern der Minderheit besteht, aufgreifen. Oft ist es so, dass historische Fotos in dokumentarischen Ausstellungen zudem noch Täterdokumentationen sind. Diese prägen so dann heute noch die Vorstellung von solchen Ausstellungen und den dargestellten Minderheiten. Man sieht zwar Menschen und entwickelt möglicherweise Empathie, aber es entsteht eine große Distanz. In dem Zusammenhang ist Kunst eine wichtige Komponente. Natürlich kann man behaupten, dass unwissenschaftliche Perspektiven dadurch entstehen und ich will auch nicht sagen, dass Künstler nun nur noch zu diesen Themen beauftragt werden sollten. Das wäre auch nicht der richtige Weg: Im Gegenteil, die Spuren und die Rückstande eines solchen Traumas tauchen ganz natürlich in der Kunst auf. Ich brauche keinen Historiker, der KünstlerInnen den Hintergrund zu ihren Geschichten liefert: einem Künstler wie Alfred Ulrich, der 13 Angehörige aus der Familie in der Nazizeit verloren hat und der den Namen eines Bruders trägt, den er nie kennengelernt hat, da er im KZ umgekommen ist, brauche ich nicht zu erzählen, was da passiert ist. Er muss auch keine figürliche Darstellung dieser Zeit anfertigen, da in seiner Kunst diese Erfahrung reflektiert und zu finden ist – aber auf eine diskrete und zeitgenössische Art und Weise. Es braucht Mut, mit einer solchen Geschichte an eine Öffentlichkeit zu treten, auch wenn die Bilder, die dabei entstehen nicht klar zuzuordnen sind. Es geht hier nicht um die Illustration von dem, was man in historischen Tafeln erfahren würde: es handelt sich hier um einen neuen Beitrag, ein neues Schaffen, das entsteht.

Dieser Text basiert auf einem Interview mit Moritz Pankok, geführt am 4. November 2016 in der Galerie Kai Dikhas. Jonas Tinius ist wissenschaftlicher Mitarbeiter (post-doc) am Centre for Anthropological Research on Museums and Heritage (CARMAH) der Humboldt-Universität zu Berlin. Er schrieb seine Doktorarbeit über politisches Theater und Migration in Deutschland und forscht seit 2016 im Rahmen des Projektes “Making Differences in Berlin” (AvH-Stiftung) zu kuratorischen Praktiken und zeitgenössischer Kunst in Berlin.

Jonas Tinius is a Research Fellow working on the project Making Differences in Berlin: Transforming Museums and Heritage in the 21st Century (2016-2020) funded by the Alexander Foundation and based at the Centre for Anthropological Research on Museums and Heritage (CARMAH), Department of European Ethnology, Humboldt-Universität zu Berlin/Germany. As part of this project, he conducts fieldwork with curators, artists, and contemporary art spaces (galleries, museums, exhibition spaces) on collaborative methods, heritage, and alterity.